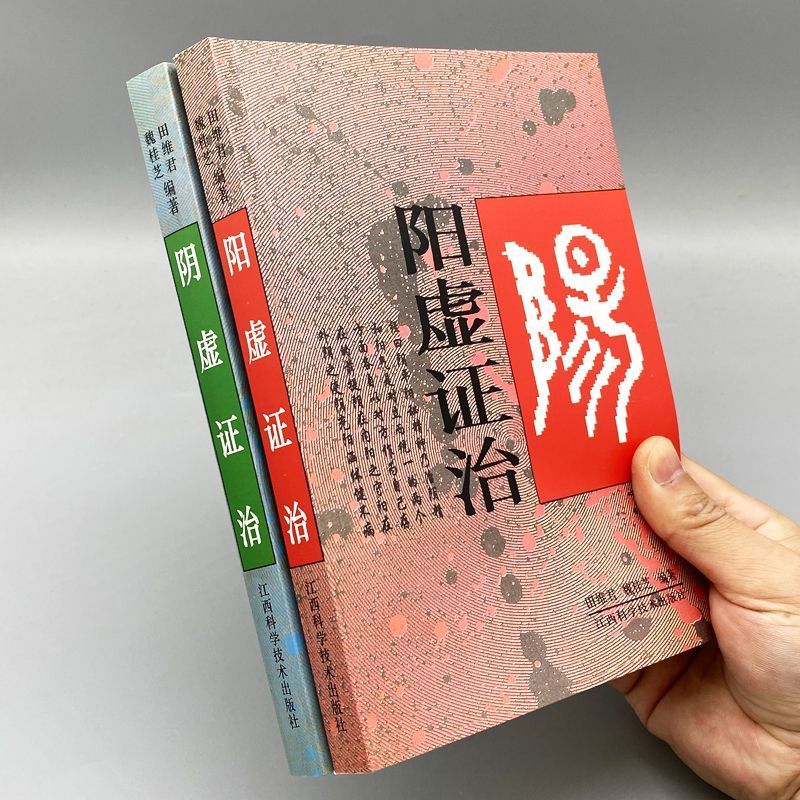

作品目錄:

上篇 陰虛理論

第一章 陰及陰虛概念

第二章 陰虛學說的形成與發展

一、秦漢時代陰虛學說的萌芽

二、隋唐宋代陰虛學說的發展

三、金元時期陰虛學說漸趨成熟

(一)劉完素補陰泄陽說

(二)朱丹溪「陰常不足」與「相火論」

四、明清時代陰虛學說日趨完臻

(一)張介賓「真陰論」

(二)綺石「陰虛之證統於肺論」

(三)喻昌「秋燥傷陰論」

(四)葉天士「滋養胃陰論」

(五)吳瑭「清熱養陰論」

(六)唐容川「脾陰論

第三章 陰虛的病因

第一節 外來性致病因素

一、六淫

二、外傷

第二節 內傷性致病因素

一、精神因素

二、飲食所傷

三、房室、勞逸

第三節 其它致病因素

一、誤汗

二、誤下

三、誤利

四、誤補

第四章 陰虛主要病機

第一節 陰虛的基本病機

一、陰虛則熱

二、陽虛損陰

三、陰血失常

四、津液失常

五、陰液亡失

第二節「內邪」傷陰病機

一、陰虛風動

二、津傷化燥

三、虛火內生

第三節 五臟陰虛病機

一、心陰失調

二、肝陰失調

三、脾陰失調

四、肺陰失調

五、腎陰失調

第四節 臟腑陰虛相關病機

一、心陰不足與它臟腑相關病機

二、肝陰不足與它臟腑相關病機

三、脾陰不足與它臟腑相關病機

四、肺陰不足與它臟腑相關病機

五、腎陰不足與它臟腑相關病機

第五章 陰虛養陰及其常用治則

第一節 溫熱傷津保津

一、保肺胃之陰津

二、勿過汗傷津

三、清熱保津

四、急下存陰與增液行舟

五、壯水增液

六、補液與保津

第二節 雜病陰虛養陰

第三節 陰虛治療原則

一、養陰宜分補五臟

二、並補運用

三、虛則補其母

四、補陰補陽不可倒置

五、補陰補陽並舉

六、兼顧氣血

七、補之峻緩

第四節 養陰禁忌

第六章 陰虛常用治法

第一節 滋陰解表法

第二節 滋陰退熱法

第三節 滋陰降火法

第四節 滋陰涼血法

第五節 養陰通絡法

第六節 養陰利濕法

第七節 滋陰潤燥法

第八節 滋陰潤腸法

第九節 養陰柔肝法

第十節 養陰疏肝法

第十一節 滋陰潛陽法

第十二節 滋陰熄風法

第十三節 滋陰潤肺法

第十四節 滋養胃陰法

第十五節 滋養脾陰法

第十六節 滋養心陰法

第十七節 滋養肝陰法

第十八節 滋養腎陰法

第十九節 清養肺胃法

第二十節 滋養肺腎法

第二十一節 滋養肝腎法

第二十二節 交通心腎法

中篇 陰虛證治

第七章 外感病陰虛證治

第一節 陰虛感冒

第二節 風溫

第三節 春溫

第四節 暑溫

第五節 濕溫

第六節 陰虛中暑

第七節 秋燥

第八節 陰虛菌痢

第九節 麻後傷陰

第十節 陰虛白喉

第十一節 丹痧傷陰

第十二節 百日咳

第十三節 小兒夏季熱

第八章 心系陰虛證治

第一節 心陰虛證

第二節 心悸

第三節 不寐

第四節 善忘

第五節 心痛

第六節 心痹

第七節 心水

第八節 狂證

第九節 癲證

第十節 癇證

第十一節 亡陰

第十二節 痴呆

第十三節 陰虛百合病

第十四節 盜汗

第十五節 絕汗

第十六節 陰虛暈厥

和十七節 舌衄

第十八節 心腎不交

第九章 肝系陰虛證治

第一節 肝陰虛證

第二節 眩暈

第三節 頭痛

第四節 陰虛中風(類中)

第五節 肝鬱

第六節 痙證

第七節 ��

第八節 顫證

第九節 脅痛

第十節 陰虛痹證

第十一節 虛痿

第十二節 陰虛臌脹

第十三節 肝膽虛熱證

第十四節 肝腎陰虛證

第十五節 慢性綠風內障

第十六節 陰虛目赤

第十七節 目睛乾澀

第十八節 胬肉攀睛

第十九節 視惑證

第十章 脾系陰虛證治

第一節 脾陰虛證

第二節 陰虛下陷證

第三節 虛熱胃痛

第四節 嘔吐

第五節 呢逆

第六節 嘈雜

第七節 陰虛痞滿

第八節 陰虛吐血

第九節 泄瀉傷陰證

第十節 津虧噎膈證

第十一節 肉痿

第十二節 便血

第十三節 津虧便秘

第十四節 複發性口瘡

第十五節 脾胃陰虛證

第十六節 脾肺陰虛證

第十一章 肺系陰虛證治

第一節 肺陰虛證

第二節 咳嗽

第三節 咳血

第四節 哮病

第五節 喘證

第六節 癆瘵

第七節 虛熱肺痿

第八節 肺脹

第九節 鼻燥

第十節 慢性咽炎

第十一節 肺胃陰虛證

第十二節 肺腎陰虛證

第十二章 腎系陰虛證治

第一節 腎精虛證

第二節 腎陰虛證

第三節 腰痛

第四節 骨痿

第五節 消渴

第六節 陰虛水腫

第七節 淋證

第八節 癃閉

第九節 遺尿

第十節 陰虛尿濁

第十一節 尿血

第十二節 陽痿

第十三節 遺精

第十四節 早泄

第十五節 強中病

第十六節 血精

第十七節 耳鳴、耳聾

第十八節 虛火牙痛

第十三章 女科陰虛證治

第一節 月經失調

第二節 痛經

第三節 倒經

第四節 經閉

第五節 崩漏

第六節 經行頭痛

第七節 經行不寐

第八節 經行發熱

第九節 經行口瘡

第十節 經行音啞

第十一節 經行便血

第十二節 經行眩暈

第十三節 經行抽搐

第十四節 經行腰痛

第十五節 經斷前後諸證

第十六節 經斷復行

第十七節 黃帶

第十八節 赤帶

第十九節 赤白帶下

第二十節 陰虛惡阻

第二十一節 子煩

第二十二節 子�

第二十三節 子咳

第二十四節 子眩

第二十五節 子癇

第二十六節 子淋

第二十七節 妊娠尿血

第二十八節 胎漏

第二十九節 陰虛滑胎

第三十節 產後血崩

第三十一節 產後發痙

第三十二節 惡露不絕

第三十三節 產後腰痛

第三十四節 產後盜汗

第三十五節 產後大便難

第三十六節 陰虛產後小便頻數

第三十七節 不孕症

第三十八節 婦人臟躁

第三十九節 交接出血

第四十節 陰虛陰痛

第四十一節 陰吹

第四十二節 陰癢

第四十三節 女陰白斑

第十四章 兒科陰虛證治

第一節 陰虛雪口

第二節 小兒咳嗽

第三節 小兒肺炎

第四節 小兒嘔吐

第五節 夜啼

第六節 慢驚風

第七節 疳積證

下篇 陰虛保健

第十五章 順應自然

第十六章 精神調攝

第一節 恬淡虛無,養心疑神

第二節 省思少慮,安養精神

第十七章 節慾保精

第十八章 健腦養生

第十九章 飲食調理

第一節 飲料養生

第二節 常用生津飲料方選

第三節 節制飲食

第四節 五味調配宜得當

第五節 常用養陰葯粥

第二十章 滋陰保健藥物與方劑

第一節 常用滋陰養血藥物

第二節 養陰延壽方選

內 容 提 要:

本書分上、下兩篇,共十六章。上篇溯秦漢對陽虛學說理論,以探其源,旁及隋唐宋代,金元明清不同時期對陽虛學說的研究和經驗,以竟其流。使讀者對陽虛學說理論在歷史上有一個概括、完整的認識,這對繼承陽虛學說精華,借鑒前人經驗,提高辨證論治水平將有所助益。下篇以五臟為主體,按系統歸類,重點討論內、婦、兒科常見陽虛病證的辨證論治。對每一種病證論點扼要,不拘體例,從病因病機、臨床表現、治則方葯等內容進行討論,各有不同內容,並前呼後應,蔚成一體,豐富翔實,俾學者既有規律可循,又能知常達變,觸類旁通。本書是《陰虛證治》的姊妹篇,是理論與實踐相結合、普及與提高的中醫虛證專著。其特點說理性強,層次清晰,力求深入淺出,明白流暢,有實用價值。可供中醫臨床、科研和中醫愛好者參考。

目錄:

上篇 陽虛理論

第一章 陽及陽虛概念

第二章 陽虛學說的形成與發展

一、秦漢時期陽虛學說的奠基

二、隋唐宋代陽虛學說的發展

三、金元時期陽虛學說的完善

四、明清時代陽虛學說的完臻

第三章 陽氣的生理特性

一、推動激發功能

二、溫煦調節功能

三、防禦外邪功能

四、氣化轉化功能

五、固攝控制功能

六、具有營養作用

第四章 陽虛的病因

第一節 外來性致病因素

一、六淫

二、外傷

第二節 內傷性致病因素

一、情志因素

二、飲食所傷

三、房室、勞逸

四、痰飲、水氣

第三節 其它致病因素

一、誤汗傷陽

二、誤下傷陽

三、誤清傷陽

四、誤補傷陽

第五章 陽虛發病特點

一、正邪相爭

二、體質因素

三、情志與發病

四、居息環境

第六章 陽虛病機要則

第一節 陽虛基本病機

一、陽虛則寒

二、陰虛傷陽

三、陰虛損陽

四、陰盛格陽

五、陽虛血瘀

六、陽隨液脫

七、陽氣亡失

第二節「內邪」傷陽病機

一、寒從中生

二、內濕傷陽

第三節 臟腑陽虛病機

一、心陽失調

二、肝陽失調

三、脾陽失調

四、肺陽失調

五、腎陽失調

六、胃陽失調

七、小腸虛寒

八、大腸虛寒

九、膀胱虛寒

十、胞宮虛寒

第四節 臟腑陽虛相關病機

一、心陽虛與它臟腑相關病機

二、肝陽虛與它臟腑相關病機

三、脾陽虛與它臟腑相關病機

四、肺陽虛與它臟腑相關病機

五、腎陽虛與它臟腑相關病機

第七章 陽虛的治療原則

一、整體論治,平調陰陽

二、治病之道,必求其本

三、明辨標本,權衡緩急

四、補陽養陰,不可倒置

五、陰陽並補,兼顧氣血

六、分補五臟,虛補其母

七、並補運用,注意峻緩

八、陽虛溫補,注意禁忌

第八章 陽虛常用治法

第一節 助陽解表法

第二節 溫肺降逆法

第三節 溫肺和胃法

第四節 溫肺益脾法

第五節 溫中祛寒法

第六節 溫中補虛法

第七節 溫中舉陷法

第八節 溫陽攝血法

第九節 溫陽化飲法

第十節 溫陽化痰法

第十一節 溫陽實脾法

第十二節 昇陽除濕法

第十三節 溫陽固澀法

第十四節 溫通開秘法

第十五節 溫胃散寒法

第十六節 溫胃降逆法

第十七節 溫補肝陽法

第十八節 溫肝和胃法

第十九節 溫通心陽法

第二十節 回陽救逆法

第二十一節 溫補心脾法

第二十二節 溫補腎陽法

第二十三節 溫陽利水法

第二十四節 補火生土法

第二十五節 溫陽化瘀法

第九章 陽虛養生保健

第一節 順應自然

一、春季養陽要則

二、夏季養陽要則

三、秋季養陽要則

四、冬季養陽要則

第二節 精神調攝

一、清靜養神

二、節制七情

第三節 節制色慾

一、收神息火

二、提倡晚婚

三、婚後節慾

四、早覺速懲

五、老年斷欲

第四節 飲食調理

一、合理調配

二、烹調有方

三、飲食有節

四、食宜清淡

五、忌食穢物

六、食後保養

七、補陽葯粥

第五節 補陽保健藥物與方劑

一、常用補陽益氣藥物

二、補陽延壽方選

下篇 陽虛證治

第十章 心系陽虛證治

第一節 心陽虛證

第二節 心悸

第三節 胸痹

第四節 心痛

第五節 不寐

第六節 多寐

第七節 善忘

第八節 陰狂

第九節 癲證

第十節 陰癇

第十一節 奔豚氣

第十二節 陽虛自汗

第十三節 陽虛血瘀

第十四節 陰厥

第十五節 亡陽

第十六節 小腸虛寒證

第十七節 心肺陽虛證

第十八節 心腎陽虛證

第十一章 肝系陽虛證治

第一節 肝陽虛證

第二節 陽虛頭痛

第三節 眩暈

第四節 痙證

第五節 筋痿

第六節 脅痛

第七節 陽虛中風

第八節 陰黃

第九節 陽虛臌脹

第十節 痹證

第十一節 顫證

第十二節 虛寒疝氣

第十三節 肝脾陽虛證

第十四節 肝腎陽虛證

第十二章 脾系陽虛證治

第一節 脾陽虛證

第二節 陽虛胃痛

第三節 嘔吐

第四節 反胃

第五節 呃逆

第六節 吐酸

第七節 吐血

第八節 痞滿

第九節 噎膈

第十節 胃下垂

第十一節 濕阻

第十二節 痰飲

第十三節 腹痛

第十四節 泄瀉

第十五節 陽虛菌痢

第十六節 便血

第十七節 冷秘

第十八節 陽虛口瘡

第十九節 脾肺陽虛證

第二十節 脾胃虛寒證

第二十一節 脾腎陽虛證

第十三章 肺系陽虛證治

第一節 肺陽虛證

第二節 陽虛感冒

第三節 咳嗽

第四節 咳血

第五節 哮病

第六節 喘證

第七節 肺癆

第八節 肺脹

第九節 虛寒肺痿

第十節 咽喉痛

第十一節 鼻衄

第十二節 鼻淵

第十三節 大腸虛寒證

第十四節 肺胃陽虛證

第十四章 腎系陽虛證治

第一節 腎陽虛證

第二節 腰痛

第三節 陽虛消渴

第四節 水腫

第五節 淋證

第六節 癃閉

第七節 關格

第八節 小便失禁

第九節 尿濁

第十節 尿血

第十一節 腎瀉

第十二節 陽痿

第十三節 滑精

第十四節 男子不育

第十五節 耳鳴、耳聾

第十六節 膀胱虛寒證

第十五章 女科陽虛證治

第一節 月經失調

第二節 痛經

第三節 經閉

第四節 崩漏

第五節 帶下

第六節 陽虛惡阻

第七節 胎漏

第八節 滑胎

第九節 惡露不下

第十節 產後腹痛

第十一節 產後腰痛

第十二節 產後浮腫

第十三節 不孕症

第十六章 兒科陽虛證治

第一節 陽虛咳喘

第二節 寒吐

第三節 寒泄

第四節 夜啼

第五節 慢驚風

第六節 遺尿

第七節 滯頤

第八節 小兒脫肛

NT$2400

【九宮點穴正脊經筋療法】(函盒精裝)

NT$2350

【百病多因情作祟】——名醫解讀中醫情志病

NT$1600

宮廷理筋術:【脊柱+四肢】(兩卷)

NT$1499

【黃帝內經十二經脈圖譜】(謹遵宋版《靈樞》明嘉靖刻印本)

NT$1650

【黃帝內經通解】

NT$1599

靳三針:【臨症配穴法+穴組使用圖冊+療法流派臨床經驗全圖解】

NT$1999

《日本針灸醫籍十六種》

NT$2200

【圖解針灸學】

NT$1600

【頰針療法】+【頰針療法掛圖】

NT$1250

【尋回中醫失落的元神:易之篇道之篇+象之篇】

NT$2980

【孫朝宗奇經八脈學驗專輯】+【孫朝宗醫論醫話醫案輯要】

NT$1500

人體三維卦+心靈治療與宇宙傳統

NT$1450

【中國刺血療法大全(第三版)】+【刺血療法全真圖解】

NT$2000

《中醫腫瘤學(修訂版)》+《中醫腫瘤食療學》【2冊】

NT$1900

中藥大辭典(第2版上下冊)+中醫大辭典(第2版)

NT$1750

【思考中醫】+【選擇中醫】+【走近中醫】+【內證觀察筆記】(四冊)

NT$1250

玄隱遺密(豎排繁體版)

NT$1550

【胡希恕傷寒論講座】+【胡希恕金匱要略講座】(套裝共2冊)

NT$3200

華佗遺書+扁鵲鏡經 珍藏版(2冊套裝)

NT$2050

【田合祿中醫學全套】(五冊)